Ende der 1990er Jahre entwickelte der Tübinger Psychologe Niels Birbaumer ein computergestütztes Gedankenübersetzungsgerät. Das Gerät eröffnete Menschen mit dem Locked-In-Syndrom die Möglichkeit, wieder mit der Außenwelt zu kommunizieren, zu schreiben, das Licht im Zimmer an und aus zu schalten. Aus Anlass des Filmstarts von „Schmetterling und Taucherglocke“ (wieder)-veröffentliche ich ein Gespräch mit Birbaumer (Psychologie Heute 11/98) über die Neuroprothese, die dahinter stehende Lerntheorie und den Konstruktivismus.

Teil 2

Zettmann: Wann hatten sie die Idee, auf diese Weise das Problem völlig fehlender Motorik zu umgehen?

Birbaumer: Weil das Problem auf der Hand liegt, haben das schon viele andere Leute auch versucht. Aber das mit den LKPs auf diese Weise zu versuchen, kam mir im Zusammenhang mit den Epileptikern. In der Epilepsie finden sie auch oft Zustände, in denen der Kranke völlig weg ist, während eines Anfalls oder auch im Schlaf. Dabei haben wir erkannt, dass die Leute auch in einem solchen Zustand ihre Selbstkontrolle beibehalten können. Selbst im Schlaf oder nach einem Anfall können Epileptiker ihr Gehirn wieder in den Griff bekommen. Oder auch ganz kurz vor dem Anfall, wenn es schon kurz vor der Explosion ist, können die das beherrschen. Daraus folgerte ich, dass sich diese Art der Selbstkontrolle auch für schnelle Kommunikationsequenzen wie Sprache einsetzen läßt. Wobei gegenwärtig die Kommunikationsgeschwindigkeit sehr langsam ist.

Z: Im Schnitt 80 Sekunden, um einen Buchstaben zu bestätigen…

Birbaumer: Wir hoffen, dass wir die Zeiten verringern können. Aber der Prozeß ist auch sehr anstrengend, so dass die Patienten meist nur eine Stunde über das Gerät kommunizieren können. Dann brauchen sie eine Stunde Pause, dann können sie wieder.

Z: Sie nennen das Ziel ihrer Forschungen, die elektrische Hirnaktivität zur willentlichen Steuerung von Schaltern und Computern und Sprache einzusetzen. Wie nah sind sie dem Ziel?

Birbaumer: Wir haben die Locked-In-Patienten, die vollständig gelähmt sind und künstlich ernährt und beatmet sind. Ein Teil der Patienten kann das wohl, aber diese Fertigkeit ist im Moment noch sehr labil, d.h. sie machen immer noch relativ viele Fehler. Wir müssen also Strategien finden, wie wir diese Fehler ausschalten. Daran arbeiten wir im Moment. Wir müssen die Patienten trainieren und verändern die Programme so, dass sie eine mindestens 90%ige Kontrolle über die Hirnaktivität haben, denn nur dann können sie solche Schalter oder solche Buchstabensysteme fehlerlos bedienen.

Z: Körperliche Entspannung ist nicht vorteilhaft für die Aktivität und Kontrolle der Potentiale. Welche Strategien eignen sich am besten, die LPKs zu beeinflussen?

Birbaumer: Wir fanden heraus, dass Strategien kognitiver Natur, die das Denken verwenden, Gedanken, besser sind, als Strategien, die körperliche Sachen verwenden.

Das Gehirn selbst hat keine Rezeptoren, die Sinnesorgane sind die Rezeptoren des Gehirns, es fehlen ihm die Fühler für die eigene Tätigkeit, wie sie den Muskeln zur Verfügung stehen. Dennoch muß das Gehirn, wenn es sich selber kontrollieren will, herausfinden, mit welcher Strategie die Negativierung erreicht wird. Dafür sind Gedanken notwendig, nicht Körperzustände. Bei den Gelähmten nicht, aber prinzipiell kann ich mit dem Heben einer Zehe ein bestimmtes Areal aktivieren. Aber die Aktivierung ist sehr klein. Deswegen müssen sich die Patienten Gedanken zurecht legen, deswegen braucht das Gehirn ein, zwei Sitzungen bis es herausfindet, wie es das am besten regelt. Wenn sie die Peripherie dazu verwenden (Atmung, Augenbewegung, Blutdruck steigern usw.) würden jedesmal Störfaktoren auf den Gedanken gesetzt. Es kämen also neue Informationen aus der Peripherie, die das Gehirn ablenken.

Deswegen dachten wir zuerst, meditativ entspannte Leute sind gut. Doch heute ist uns klar, dass auch die völlige Entspannung das Gehirn stört. Denn auch die völlige Entspannung muß über eine Strategie erreicht werden, die die Muskeln hemmt und schlaff hält. Wenn das einhergeht mit einer Leere der Gedanken so erzeugt das eine Positivierung. Das tun viele unserer Patienten.

Am besten funktioniert ein abgeschlagener Kopf. Wenn ich das Gehirn in eine Kühltruhe lege, wären die Einflüsse am geringsten. Unsere Patienten haben, obwohl sie praktisch nur Köpfe sind, mehr Schwierigkeiten. Zwar werden sämtliche Reize weiterhin ins Hirn geleitet, die Patienten spüren alles, sie können sich eben nur nicht mehr bewegen. Doch die Mehrzahl der Zellen im vorderen Hirnabschnitt sind tot. Wir haben Gehirne vor uns, die schwerst geschädigt sind. Das ist das wirkliche Problem, denn wir haben einen Verlust von 30-40% der Hirnzellen.

Z: Der Frontallappen darf jedoch nicht ausgefallen sein.

Birbaumer: Genau, das haben wir festgestellt. Der ist auch bei unseren Patienten intakt, aber es gehen viele Zellen verloren. Deswegen haben wir Schwierigkeiten, um die wir nicht umhin kommen. Sie lernen es trotzdem, aber langsam

Z: Wie viele Elektroden werden für das Messen der Hirnaktivitäten angeschlossen?

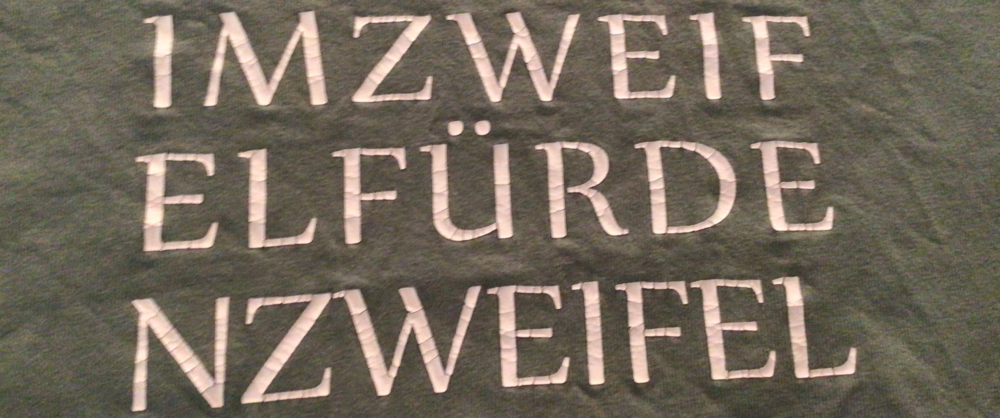

Birbaumer: Für das Training selbst kleben wir eine aktive Elektrode am Zentrum des Kopfes, dem Vertex (Scheitel). Wenn die Leute das 24 Stunden haben wollen, kleben wir eine Elektrode unter die Haut, zementieren sie sozusagen dauerhaft am Scheitel ein. Dort hinein wird dann der Stecker gesteckt, um den Patienten mit der Maschine zu verbinden. Weiterhin kleben wir zwei Referenzelektroden hinter den Ohren und zwei Augenelektroden, um die Augenbewegungen messen zu können. Falls der Patient mit den Augen noch etwas sagen kann, können wir im Zweifelsfall auf die Augen umschalten.

Z: Eröffnet vor allem der Computer diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten?

Birbaumer: Ohne Rechner ist das alles ausgeschlossen. Die Programme sind hoch kompliziert und brauchen eine sehr hohe Rechengeschwindigkeit. Es werden gleichzeitig die gesamten Hirndaten erfaßt und es müssen wegen der Artefakt-Einflüsse die Augenbewegungen genau registriert werden. Der Computer vergleicht ständig, ob der Zielzustand erreicht ist. Wenn der Patient richtig reagiert, muß der Computer Buchstaben oder Worte oder Wortsequenzen darbieten. Die Sprachprogramm sind sehr komplex, jeder Patient hat sein eigenes Lexikon. Das Programm ist so beschaffen, dass der Computer in einer bestimmten Sequenz Buchstaben anbietet, dann setzt der Patient die Anfangsbuchstaben zusammen. Aus dem Lexikon des Patienten wählt der Computer dann das richtige, vollständige Wort aus. Ansonsten dauerte das zu lange. Gleichzeitig verarbeitet der Computer permanent die Hirnaktivität. Es muß ein kleiner Rechner sein, denn Patienten liegen zu Hause oder auf der Intensivstation, alles muß in ein kleines Wohnzimmer passen. Das wäre ohne die moderne Computertechnologie nicht einmal anzudenken, ausgeschlossen.

Z: Wie funktioniert das technische System, an das sie die Patienten anschließen?

Teil 4 erscheint am 01.04.

Bisher erschienen:

Teil 1

Teil 2